Había proyectado redactar un post allá por septiembre para comentar los libros y películas de las vacaciones de verano. Pero el estío quedó atrás, entramos en el otoño y me olvidé del asunto. Ahora, poco antes de Navidad (y dado que espero añadir dos o tres publicaciones en esas fechas), escribo estas notas de lo más interesante leído y visto desde la actualización de abril.

Empiezo con los libros. Compruebo en mi agenda (si no lo apunto, no hay manera de que recuerde el detalle) los títulos y el día en que terminé de leerlos. Después de El terror, cayeron, consecutivamente, dos relacionados con mi monotema favorito: la Segunda Guerra Mundial. Confiando en que algún día volveré a ello más en extenso, me limito a señalar que el primero fue Apaciguar a Hitler, un relato de Tim Bouviere muy crítico con la política conciliadora que el Reino Unido siguió ante la Alemania de Adolf Hitler, incluso con anterioridad al ascenso de Neville Chamberlain al cargo de primer ministro en 1937; esa que, entre otros «éxitos», facilitó la remilitarización germana, la anexión de Austria y el desmembramiento de Checoslovaquia, reforzó la tendencia del dictador a jugar con fuego y, en definitiva, contribuyó justo a lo que trataba de impedir: un nuevo desencadenamiento general de hostilidades en Europa. El otro título es Operación «Impensable», en el que Jonathan Walker nos traslada al año 1945 para hablarnos de los planes secretos que los británicos esbozaron tras la caída del régimen nazi con vistas a un ataque preventivo contra la Unión Soviética, que pasaba de ser aliada en la causa común contra Hitler a amenazante dueña de la Europa centro-oriental y oponente en la Guerra Fría que ya se gestaba..

Ya son pocos los libros que leo con fruición. Se ve que los años no pasan en balde y uno va perdiendo frescura intelectual y capacidad de concentración (la vista cansada tampoco ayuda). Como fuere, cada vez son menos las lecturas que me atrapan hasta el punto de dedicarle un tiempo diario. Por eso, cuando terminé Torneo de sombras, caí en la cuenta de que me había zampado sus casi 600 páginas en menos de dos semanas. Eso fue tres meses antes de la captura de Kabul por los talibanes. Menciono este particular porque el eje del libro de Karl E. Meyer y Shareen Blair Brysac (respectivamente, periodista y productora/guionista/directora de documentales estadounidenses) es Afganistán. Mejor dicho, la pugna británica por hacerse con el control geoestratégico de Asia Central durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. En la política colonial del Reino Unido en aquel vasto territorio, eran vitales el dominio o la influencia sobre Afganistán y el Tíbet, respectivas fronteras oeste y norte de la India. La mayor parte del tiempo, fue una pugna entre ingleses y rusos, aunque alemanes, norteamericanos, y decisivamente los chinos, entrarían en la disputa con intereses y grados de implicación variables.

Desde las exploraciones de Moorcroft en el primer cuarto del diecinueve, hasta la invasión china del Tíbet en 1950, el libro repasa los principales hitos y personajes que marcaron aquel escenario de aventuras, diplomacia, espionaje y guerra. Por ejemplo, la primera guerra anglo-afgana (1839-1842), supuesta demostración histórica del Afganistán «cementerio de los ejércitos europeos». Claro que, quienes echaron mano del cliché, olvidaban que, a la aniquilación de las fuerzas británicas en su retirada de Kabul (enero de 1842), siguió una expedición de castigo brutal; o que la segunda guerra anglo-afgana (1878-1880) dio a Inglaterra la dirección de la política exterior de aquel reino inestable. Si bien publicado en 1999 (la edición española de RBA es del 2008), el texto no alcanza al conflicto afgano-soviético de 1978-1992: otro ejemplo de Afganistán como «tumba de invasores», pero que margina la decisiva ayuda norteamericana a los muyahidines (que no talibanes) y la insoportable carga que la guerra supuso para la economía y la sociedad soviética… Aun sin este epílogo, se trata de una lectura recomendable, bien documentada e hilada, de prosa amena y que rehúye la exaltación de los logros colonialistas a los que —en otro contexto— parece apuntarse nuestra ultimísima historiografía patriotera.

A propósito de la URSS. Apenas comenzadas las vacaciones de verano, completé Terror y utopía, de Karl Schlögel. Mi comprensión del estalinismo y sus víctimas no es comparable a la del nazismo y las suyas, pero la obra de este especialista en Europa del Este y Rusia debería contribuir a subsanar la laguna. El título hace alusión al «Gran Terror» o «Gran Purga» llevada a cabo en el gigante euroasiástico durante la década de los 30 del siglo XX, particularmente entre 1936 y 1938. Una sucesión de campañas de persecución y represión políticas que tenía por objeto eliminar a cualquier oposición interna al régimen comunista. Que esta fuera real, potencial o imaginaria, poco importaba. La «orden 00447», de julio de 1937, «para la represión de antiguos kulaks, criminales y otros elementos antisoviéticos», dispuso la represión masiva del año en curso y el siguiente, estableciendo las categorías y cuotas de personas que debían ser arrestadas, ajusticiadas y condenadas. Nunca se sabrá el número exacto de víctimas; el historiador alemán acepta un millón y medio solo de ejecutados, a los que habría que sumar los millones deportados y enviados a los campos de trabajo.

El interés de este libro no reside en que aborde una cuestión amplia y apasionadamente debatida ya antes de que Robert Conquest publicase El Gran Terror en 1968. Enfrentado a un tema trillado y polémico, Schlögel opta por pivotar su relato en el momento de desarrollo urbanístico que prometía hacer de Moscú la capital de una nueva sociedad, justa e igualitaria. La capital de un mundo perfecto. La sede de tres juicios públicos orquestados (los famosos «procesos de Moscú») que mostraron la cara más exhibicionista de la paranoia estalinista. Justo la clase de episodios que inspiraron 1984, la distopía de George Orwell que he vuelto a leer al cabo de los años. ¿Existe un final más desolador que ese de Winston entregado de corazón al Gran Hermano que borrará su vida y su memoria, como la maquinaria soviética borraba del mapa y del recuerdo colectivo a los «enemigos del pueblo»? Lo dudo, aunque el de Todo fluye (cuya lectura acometí a raíz del impacto de Terror y utopía) no le va muy a la zaga. De Vasili Grossman solo había leído la monumental Vida y destino. Ambas critican al estalinismo; pero, mientras la trama coral de esta última tiene de trasfondo la batalla de Stalingrado, Todo fluye sigue a un superviviente del gulag, liberado tras la muerte del dictador. Y, sí, no dudo de que Vida y destino sea su obra maestra; pero, tanto la terrorífica descripción del Holodomor (la hambruna que asoló Ucrania y territorios anexos en el bienio 1932-1933) en las páginas de Todo fluye, como su desesperanzado final, encogen el alma.

Desperta Ferro es una editorial española que nació en 2010 publicando revistas de historia militar de excelente factura. Actualmente es un sello que, además, abarca temas políticos, sociales y culturales. Teenage es un ejemplo de esta amplitud de miras. El ensayo del experto en subculturas juveniles (entre otras facetas) Jon Savage, indaga un tema tan interesante como inusual: la «invención de la juventud». Rastrea el proceso de emergencia del concepto, como categoría social diferenciada, desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1944, año en que los estadounidenses empezaron a usar la palabra «teenage» para describir al grupo de edad comprendido entre los 15 y los 18 años. Hoy nos parece de lo más natural; pero el concepto es novedoso, considerando que, con aterioridad, el salto de la infancia a la adultez se hacía sin apenas transición (el niño como un pequeño adulto). El paso definitivo lo daría la sociedad de consumo americana, que vio en el adolescente un mercado individual y de masas damandante de productos (cine, música, moda, artículos de belleza, revistas…) que la creciente prosperidad económica del país satisfacía sin demora. Savage se detiene ahí. Nosotros sabemos que la postguerra, la Guerra Fría y, finalmente, la globalización, exportaron e impusieron el modelo cultural yankee al mundo entero. Y en esas andamos. La única pega que pongo al libro —y el autor lo admite, curándose en salud— es que se centra mayoritariamente en el ámbito anglosajón, con algunas pinceladas de la juventud alemana (la fotografía de la cubierta sugiere un espacio mayor del que realmente le dedica). Fuera de esto, otra lectura recomendable en absoluto.

En El Rincón del Lector me hice con los últimos títulos de los que te hablaré. Uno pertenece a la pluma de un autor desconocido para mí. Wikipedia me informa de que Gilles Perrault es un escritor y periodista francés que se hizo famoso por un polémico libro sobre Hassan II de Marruecos a principios de los 90 y, en España, por simpatizar con ETA. Pues bien, en 1992 publicaba El secreto del Rey, un entretenidísimo ensayo, en clave novelesca, de los entresijos franceses en la cuestión polaca bajo el reinado de Luis XV; por sus páginas desfila una galería de personajes más o menos célebres, desde el rey Estanislao a Federico II de Prusia, pasando por Voltaire, la Pompadour, el príncipe Conti, Jean-Pierre Tercier, la familia Broglie… Lástima que la edición española (1993) no se completara con los otros dos volúmenes de la trilogía francesa, cosa que ignoraba cuando terminé de leer las 600 páginas del mío. No es el caso de La renovación, primer tomo de los dos que componen las «memorias de esperanza» de Charles de Gaulle. Siempre he sentido curiosidad por este personaje fundamental en la Historia contemporánea de Francia y Europa, pero no hasta el punto de obtener a cualquier precio un ejemplar de sus memorias. Este volumen en particular, abarca de 1958 a 1962, primer periodo de su presidencia bajo la Quinta República que él mismo fundó: un tiempo marcado por la independencia de Argelia, una agenda exterior independiente de los Estados Unidos, y una política interior conservadora en lo económico y lo social. Al margen de que no me simpatice en exceso, es indudable que el general tenía madera de líder, en todo momento guiado por una máxima suprema: la grandeza de Francia, concepto vital que creyó encarnado en su persona.

Observarás que en este resumen de lecturas apenas cabe la ficción. Algo cayó, desde luego; por ejemplo, dos títulos míticos (El Aleph, de Borges, y El guardián entre el centeno, de Salinger) que me han decepcionado un poco, seguramente por haberlos leído a destiempo. Y ahora mismo estoy enganchado a una vieja novela de Robert Graves sobre la esposa de John Milton. Es decir, más Historia, aunque sea ficcionada. Un poco más moderna, pero de carácter igualmente histórico, es otra ganga que me topé en la OSDAD, un interesantísimo ensayo del polígrafo Howard Munford Jones sobre la temprana formación de la cultura norteamericana. Disfruté mucho su buena escritura (y traducción) y las excelentes condiciones de la encuadernación y la tipografía.

Vamos con las películas. Dejo a un lado blocksbusters, nominaciones a los Óscar, terrores contemporáneos (Hereditary, las dos entregas de Un lugar tranquilo), animes (Metrópolis de Rintaro; Perfect Blue), hasta algún film de culto que me perdí en su día y me ha sorprendido gratamente (El club de la lucha). También, el cine experimental de La Comuna, no porque me disgustara el último «documental» de Peter Watkins (todo lo contrario), sino porque de él se ocupó, en mayo pasado, el blog de mi trabajo.

Por aquello de la década en que estamos, este año me impuse la tarea de ver algo de cine mudo. Entran en esta categoría la mutilada Avaricia de Erich von Stroheim (1924); el documental Berlín, sinfonía de una ciudad (1927), resumen de un día cualquiera en la capital de la Alemania de Weimar; y las encantadoras Aventuras del príncipe Achmed. Pero, sobre todo, la obra de W. F. Murnau, de quien llevo vistas Amanecer y la mítica Nosferatu. Aquélla ganó en la primera ceremonia de los Óscar (1928) un premio que no ha vuelto a otorgarse (el de mejor película por calidad artística). La segunda es un icono del séptimo arte que no voy a descubrir ahora. Sí diré que vi de corrido dos cintas relacionadas con ella: el remake de Werner Herzog, que encontré flojo pese a las opiniones favorables; y La sombra del vampiro, una curiosa vuelta de tuerca al rodaje original, protagonizada en 2000 por John Malkovich (Murnau) y Willem Dafoe (Nosferatu).

La experiencia me animó a probar con otros dos títulos del expresionismo alemán, ambos de 1920. El golem, nueva versión de Paul Wegener y Carl Bose de la que el primero y Henrik Galeen habían filmado en 1915, y El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, son sendos clásicos del cine de terror que sentaron las bases del género apoyándose en una puesta en escena repleta de imaginación y fantasía. Los efectos especiales, pero ahora mediante superposiciones y dobles exposiciones, también caracterizan a La carreta fantasma (1921), obra cumbre del sueco Victor Sjöström que no ha disfrutado del mismo reconocimiento.

Cierro el apartado de cine mudo con Abel Gance. Su Napoleón de 1927 dedica cuatro horas de metraje (seis en origen) a la biografía del corso, desde la infancia hasta la campaña de Italia en 1796. Pretendía ser el punto de partida de un ambicioso proyecto que recrearía la vida entera de Bonaparte. Nunca lo llevó a término, aunque regresaría al personaje —hacia el que no esconde su admiración— ya en formato sonoro (Bonaparte et la révolution, reelaboración del original; Austerlitz). Lo que me conduce a Guerra y paz. No al largometraje de King Vidor, sino a la mastodóntica contrapartida de Sergei Bondarchuk. El director soviético emplea casi siete horas en trasladar al celuloide la épica y la indagación en el alma humana de Tolstoi. No soy quién para opinar críticamente de esta adaptación, y menos para compararla con la novela (que solo leí, siendo adolescente, en la versión en dos tomos de Dalmau Socias). Me limitaré a recomendar que se vea al menos una vez, porque el despliegue de medios y el esfuerzo de dirección es impresionante; tardó siete años en rodarse, siendo estrenada en cuatro partes entre 1966 y 1967, ganó el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 1968, e hizo famoso a su director en Occidente.

Así pues, quitando determinados estrenos, la mayor parte del cine que consumo consiste en una revisión, un redescubrimiento o una ampliación del bagaje clásico que arrastro desde pequeño, cuando disfrutaba los fines de semana las cintas bélicas y de vaqueros de RTVE y, ya adulto, las reposiciones de Garci en ¡Qué grande es el cine! a finales de los 90 y primeros 2000. Atiende, si no, a estos títulos que copio de mi agenda: Sucedió una noche (1934), quizá la primera «screwball comedy», pero no mi favorita de las de Frank Capra; La pícara puritana (Leo McCarey, 1937), heredera del espíritu de la anterior, con Cary Grant e Irene Dunne en los papeles protagonistas; Jezabel (William Wyler, 1938), un drama de época con Bette Davis y Henry Fonda a la cabeza del reparto; Solo los ángeles tienen alas (Howard Hawks, 1939), aventura de aviones, nuevamente protagonizada por Grant (y Rita Hayworth); Los viajes de Sullivan (Preston Sturges, 1941), una de esas cómicas —e inofensivas— autocríticas que tan bien se le dan a Hollywood; Cielo amarillo (1948), un western de William A. Wellman encabezado por el solvente Gregory Peck…

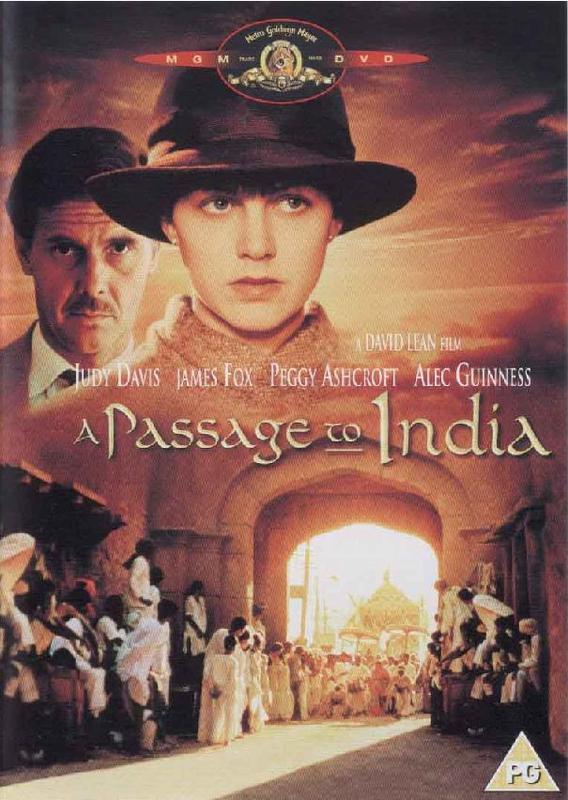

No todo es América, claro. El cine europeo me ha interesado cada vez más, aunque, tras la debacle de 1939-1945, el alemán nunca recuperó su carácter vanguardista. De mis anotaciones extraigo dos ejemplos italianos: Rosellini, Alemania, año cero, 1948, tan amargo y pesimista como la postguerra que enseña al espectador; Antonioni, La aventura, 1960, primer eslabón de una «trilogía de la comunicación» que seguí justo en el sentido cronológico inverso. Y uno escandinavo: Gertrud, postrer largometraje (1964) del danés Carl Theodor Dreyer, y no necesariamente el mejor de una obra imprescindible donde figuran Dies irae y Ordet. También saqué tiempo para el Fernán Gómez actor y director, en su faceta cómica (La vida por delante, 1958) y dramática (El mundo sigue, 1963). Incluso, para lo último de David Lean, que no recuerdo haber visto cuando se estrenó en cines hace treinta y siete años. Pasaje a la India es de 1984, pero responde a un estilo más propio de los años 60, cuando Lean filmó Lawrence de Arabia y Doctor Zhivago; no obstante, queda la fotografía, la música y el oficio del director y el reparto.

Concluyo con Japón. Hasta el otro día, mi conocimiento de su cine se limitaba al anime (en realidad, Studio Ghibli y poquito más) y a los samurais en color de Akira Kurosawa (Ran, Kagemusha). Decidí ponerle algún remedio. En el caso de Kurosawa, con más samurais, esta vez en blanco y negro (Rashomon, Yojimbo; de los Los siete samurais, esta sí, vista hace años, tengo un recuerdo muy borroso); pero, también, Dersu Uzala y la mucha menos conocida, sencilla y admirable Vivir (Ikiru); y, últimamente, La fortaleza escondida (1958), por aquello de haber servido de influencia a Star Wars, aunque, fuera de esto, no le encontré nada de particular. Sin pretender dármelas de cinéfilo (que no lo soy), ni de intelectualoide contracorriente (espero que tampoco): antes que el Japón feudal de Kurosawa (o el, por otra parte excelente, Seppuku del Masaki Kobayashi que cito más abajo), prefiero el cine íntimo de Mikio Naruse (Nubes pasajeras, Nubes de verano, Nubes dispersas) y, sobre todo, la lección de buen cine, que demuestra un entendimiento profundo de la naturaleza humana, de Yasujirô Ozu (Primavera tardía, Cuentos de Tokio, El sabor del sake).

Peo me estoy yendo por las ramas. Durante el verano, le hinqué el diente a dos directores que fueron de los primeros en narrar, sin épica, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista nipón. El arpa birmana (1956) se sitúa en los últimos días de la presencia japonesa en Birmania y narra el proceso de transformación de Mishuzima (el tañedor del arpa) de soldado en monje pacifista. El mensaje de la película de Kon Ichikawa (rodaría un remake a color en 1985) está expresado con hondura poética. También en la trilogía La condición humana (Masaki Kobayashi, 1959-1961), si bien, comparativamente, el tono es muchísimo más duro y realista. Basada en una novela (como la anterior) y en las vivencias personales del director, aquí sí que se justifica lo de «hincar» y «largo metraje». Creo que vi las dos primeras entregas durante los meses de confinamiento por la pandemia: No hay amor más grande (208 minutos) y El camino a la eternidad (181 minutos). El protagonista, un pacifista convencido, cae en desgracia mientras trabaja de supervisor en una mina de la Manchuria invadida y explotada por Japón, tras lo cual es forzado a unirse al Ejército imperial. Derrotada su unidad por los rusos en el último tramo de la guerra, La plegaria del soldado (190 minutos) lo conduce a un campo de prisioneros y a un desenlace trágico y liberador. La obra maestra de Kobayashi desborda humanismo y celebra la resiliencia de la conciencia individual frente al autoritarismo y la barbarie de la guerra (la promovida por su gobierno desde 1931). En cierto modo, una experiencia catártica, a condición, eso sí, de que el espectador consiga llegar incólume al final del viaje.